Reseña: La mancha que nos queda

Norma Editorial acaba de lanzar el primer volumen de la última novela de Meatbun que quedaba por publicar, La mancha que nos queda (Yuwu). Desde PSS nos hemos aliado con Marina Golondrina y una traductora de chino anónima (a la que debemos de tener fritísima con tanta consulta) para traeros una reseña lo más completa posible. Así que coged una bebida fresquita y algo de picoteo porque esto va para largo.

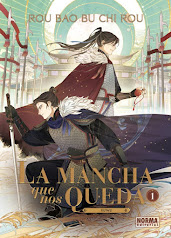

Ficha técnica: Título: La mancha que nos queda Título original: Yúwū (余污) Autoría: Rou Bao Bu Chi Rou (Meatbun) Traducción: Gabriel Salgado Ilustraciones de portada e interiores: St Editorial española: Norma Editorial Número de volúmenes: 7 (completa) Fecha de publicación: 18 de julio de 2025 Precio: 21,95€ (edición regular) / 25,95€ (edición especial)

Mo Xi, el general más ilustre de Zhonghua, es conocido por su temperamento volátil y su férrea disciplina. En el pasado, fue uno de los dos prodigios del imperio junto a Gu Mang, un talentoso militar de origen esclavo que también era su camarada de armas, mejor amigo y amante secreto. Todo cambió cuando Gu Mang desertó y juró lealtad al macabro reino Liao y se convirtió en el traidor más infame de la nación. Años después, el enemigo lo devuelve como una sombra de lo que fue, un genio militar reducido a sus despojos. Nadie ansía más la venganza que Mo Xi… o al menos eso creía. Al reencontrarse con Gu Mang, le surgen más preguntas que respuestas. ¿Por qué lo abandonó el hombre que más amaba? ¿Qué se oculta tras su traición y esa mirada atormentada?

Nuestra opinión/Análisis:

Meatbun no es una autora desconocida para nosotras, como tampoco lo es el mundo que nos presenta en La mancha que nos queda; lo que sí nos parece novedoso es el enfoque que toma la fantasía en esta novela, difuminada entre la cotidianeidad en un primer momento, pero ni por asomo ausente.

Así es, los acontecimientos de Yuwu tienen lugar en el mismo universo que Erha, novela que ya se ha publicado en España bajo el título El husky y su gato blanco Shizun, varios siglos antes. No es necesario haber leído una para entender la otra, aunque sí es interesante para pillar las pequeñas referencias presentes en el texto. En todo caso, uno de los aspectos más interesantes para quien venga de leer Erha es que, si bien nos situamos en el mismo universo, lo hace desde un punto de vista distinto.

En La mancha que nos queda también nos encontramos en un escenario fantástico poblado por cultivadores, bestias espirituales, armas míticas y otros elementos propios del género xianxia pero, al mismo tiempo, la perspectiva parece más mundana que en Erha u otros títulos similares. Al menos en lo que a este primer volumen se refiere, uno de los motivos es que los cultivadores no constituyen una especie de sociedad paralela, sino que toman parte de la vida civil, militar y política de la nación de Zhonghua.

Meatbun es una escritora que destaca, entre otras cosas, por su estilo evocador y uno de los aspectos en que más se nota es en su facilidad para dotar de carisma y encanto sus escenarios, ya sean estos hermosos, espeluznantes, tristes o suntuosos. Si en el caso de Erha nos brindaba una sensación de asombro, a veces de terror, frente a los espacios que recreaba con el lenguaje, en La mancha que nos queda el enfoque resulta más cotidiano, pero no por ello menos maravilloso. Aquí, al menos en este primer volumen, aquello que en occidente llamaríamos "mágico" está enredado con la vida de la ciudad y el día a día en la corte imperial. El escenario es bastante similar al que podríamos esperar de una obra de corte histórico (por ejemplo, de las publicadas ahora mismo en España, Cómo sobrevivir siendo un villano) pero todos los elementos que se asocian a la alta fantasía china están presentes. Por citar algunos ejemplos: Mo Xi utiliza una técnica para transformar un trozo de papel en una mariposa para enviar un mensaje, aparecen criaturas propias del folklore chino como yaos o bestias espirituales y los cultivadores forman parte del ejército o trabajan en las oficinas imperiales.

Una escena bastante representativa, y que no constituye ningún spoiler importante, es cuando una subordinada de Mo Xi le pide que termine de ordenar unos expedientes del Departamento de Asuntos Militares, donde ambos trabajan, ya que ha tenido una urgencia familiar y debe ausentarse. Es una escena de lo más cotidiana en un mundo donde los cultivadores ejercen como, por ejemplo, funcionarios públicos. Este enfoque funciona tremendamente bien, ya que cuando los elementos fantásticos más ominosos e inexplicables irrumpen en la trama, el contraste resulta magnífico. A la autora le resulta muy fácil pasar de una escena cercana y reconocible al tono más épico de una batalla entre cultivadores; o de la violencia más realista, no por ello menos mezquina o abusiva, al verdadero terror. Esto se conjuga a la perfección con la hibridación de géneros que Meatbun lleva a cabo, pues ya en este primer volumen, a pesar de ser introductorio, conviven sin ningún problema elementos propios de la fantasía épica, el drama romántico, la intriga palaciega y el misterio (algo que, por lo demás, no es nuevo en la obra de la autora ni en el danmei).

Sin embargo, si algo nos ha robado el corazón a nosotras han sido los personajes.

Nos gustaría empezar este apartado hablando de Mo Xi, y es que tras el estereotipo de militar de mirada gélida y epítome de la rectitud se esconde un corazón herido marcado por traumas de la infancia, la depresión, la rabia y el duelo por la persona que una vez amó y lo traicionó. Mo Xi representa toda una vorágine salvaje de emociones a duras penas contenida por el fino hilo del tiempo. Todo eso se desata cuando siete años después de aquella aciaga batalla donde casi pierde la vida se reencuentra con Gu Mang. Sabía que al volver a verlo nada sería igual, pero lo que jamás habría imaginado es que su antiguo amante regresaría con la mente completamente destrozada, traicionándolo una vez más porque ahora ni siquiera puede ofrecerle las respuestas que tanto anhela. No va a obtener el cierre de su historia.

Leer a Mo Xi ha sido una de las experiencias lectoras más dolorosas que hemos tenido últimamente (nos encanta), ya que debajo de la traición, de la furia, de las noches de insomnio y de todas las lágrimas que no ha derramado… Mo Xi ni siquiera busca venganza, solo ansía respuestas, solo quiere entender por qué Gu Mang lo abandonó a él, por qué no creyó en ellos y por qué se tuvo que aliar precisamente con el reino Liao con todo lo que implica eso para él. Y aún con tamaño caos emocional, Mo Xi tampoco olvida que parte de la persona que es hoy en día es gracias a que lo conoció, por mucho que quiera negárselo a sí mismo. Gu Mang sigue viviendo en su corazón.

Lo que nos lleva al susodicho. Gu Mang es un personaje presentado a través de su ausencia, en el caso de Mo Xi nos cuenta lo que pudo ser y no fue, lo que les arrebataron; pero no solo lo vemosa través de sus ojos, sino que también contamos con la perspectiva de sus antiguos compañeros de armas o de personajes que expanden su leyenda, como un vendedor de bollitos de carne que aparece en las primeras páginas. Todo eso genera una serie de expectativas en el lector que luego la narrativa rompe por completo en el momento en que el personaje entra en escena.

Además, nos gustaría añadir que Gu Mang es un personaje al que no se puede separar de su contexto, ya que al contrario que Mo Xi, que proviene de un linaje de nobles puros, Gu Mang es un esclavo. Por muy hábil que sea como guerrero y por muchos méritos que gane en el campo de batalla nunca va a ser un hombre libre, ni él ni sus subordinados. Aquí es cuando Meatbun aprovecha para hacer una crítica muy directa a un sistema clasista donde la ética brilla por su ausencia y la compasión depende del apellido de tus antepasados.

Otro detalle interesante, a la vez que desgarrador, de Gu Mang, es que, de hecho, era un cielo de persona que se preocupaba por sus camaradas y hacía todo lo posible por seguir adelante. Hasta que el sistema lo devoró y ya no pudo tirar más del carro. Fue entonces cuando se convirtió en una bestia sanguinaria pero… ¿acaso no lo era ya cada vez que luchaba por Zhonghua? Es interesante ver cómo la dulzura y la brutalidad conviven dentro de una misma persona y las circunstancias juegan un gran papel a la hora de inclinar la balanza. En un mundo como este, ser buena persona requiere de un esfuerzo hercúleo y no siempre se encuentra el camino. Esta misma idea la podemos ver en Erha a través de su protagonista Mo Ran. Al final, como es habitual con la autora, ya desde el primer volumen se adivinan reflexiones profundas acerca no solo de la ética y la moral, sino del papel que juega el contexto social en las decisiones y modos de vida de un individuo.

El resto de personajes no aparecen tan profundizados, aunque ya apuntan maneras y tenemos muchas ganas de ver qué nos depararán en el futuro. Todo gracias a la facilidad que tiene la autora para caracterizarlos de un modo único y llamativo y para establecer con unas pocas escenas tanto su carácter como sus conflictos y las dinámicas que tienen en relación con el resto. Aquí queremos destacar especialmente a Murong Lian, que de momento no ha hecho mucho por ganarse nuestro aprecio, pero que resulta de lo más inquietante e interesante; y Yue Chenqing, que simplemente es un rayo de sol entre toda la inmundicia que abunda en la corte.

Otro elemento importante en el que no ahondaremos para no hacer spoilers, pero que aún así queremos mencionar, es cómo Meatbun, al igual que en sus otros trabajos, aprovecha los elementos fantásticos de su mundo para reflexionar acerca de diferentes aspectos de la salud mental. No es solo que la condición de Mo Xi al empezar el libro no puede ser más identificativa con la depresión, sino que a lo largo del tomo podemos ver que hay una serie de circunstancias y elementos dispuestos para hablar, por ejemplo, de las adicciones o del condicionamiento que causa el abuso continuado contra una persona. Tenemos muchas ganas de ver cómo Meatbun va a desarrollar todos estos temas en futuras entregas.

¿Qué hay que decir de la edición de Norma?

Uno de los asuntos que más interés ha suscitado la llegada del danmei a occidente, y en concreto a España, tiene que ver con la traducción de estos títulos. No es solo que muchos de ellos presenten evidentes complicaciones, sino que se trata de instaurar un consenso, como en su día se hizo con el manga, sobre cómo abordar las traducciones. Por eso, nos parece importante detenernos a hablar de la traducción de La mancha que nos queda y el interesante enfoque que ha empleado el traductor, Gabriel Salgado, para el trabajo.

Lo primero que queremos destacar es que esta edición está muy pulida a nivel de prosa y logra hacer justicia a la escritura original de la autora. Meatbun tiene un modo de expresarse muy lírico y evocativo, que a menudo cruza a ser visceral y hasta sucio con el fin de jugar con el contraste entre lo bello, lo puro y lo hermoso con lo sucio, terrible y cruel; contraste que no teme llevar hasta sus últimas consecuencias llegando a ser, en ocasiones, deliberadamente incómodo. Esta cualidad estética es importante porque se extiende a los temas que abordan sus trabajos y la construcción de sus personajes y mundo, por lo que resulta de especial importancia que se refleje en la misma prosa de las novelas. Por poner un ejemplo, en La mancha que nos queda existe un claro contraste entre la imagen fría e impasible que transmite Mo Xi de cara a la galería y sus tormentas interiores. Incluso si hablamos de sus emociones, estas mismas son contradictorias, pues se debaten constantemente entre el amor que sintió una vez y el rencor que le produce la traición de su antiguo amante. La escritura de Meatbun acompaña estas características temáticas a través de la creación de imágenes vívidas y el uso muy oportuno de diversos recursos estéticos, destacando especialmente sus bellas metáforas y comparaciones.

En ese sentido, la traducción española sabe cómo trasladar esa belleza turbulenta y convulsa al castellano procurando que el texto no solo sea bello, sino también expresivo. Gabriel Salgado ha entregado un texto que resulta casi musical por el modo en que oraciones y párrafos se relacionan entre sí y que ha dado, a nuestro juicio, con el tono perfecto y unas elecciones de vocabulario acertadísimas para transmitir toda esta potencia emocional propia de la autora.

Es, además, una traducción hecha con ingenio. Una cosa que nos ha gustado mucho y nos ha parecido interesante es cómo el traductor se las arregla para tomar un enfoque más bien extranjerizante de la traducción y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de lectura fluida. Durante toda la lectura, son varios los términos que se mantienen con la transcripción fonética directa del original, del mismo modo que se conservan muchos de los proverbios y frases idiomáticas sin demasiada adaptación. Es decir, hay muy poca localización en este texto. Eso nos parece un enfoque acertado por la propia naturaleza de la historia, que se arraiga profundamente en la tradición literaria y el folklore chinos, tomando, por ejemplo, elementos del budismo para su construcción de mundo. Lo interesante en este caso es que, en vez de recurrir a notas al pie para explicar el significado de estas palabras, juega con pequeños injertos y el uso de términos en español como sinónimos para establecer el significado de estos conceptos en el propio texto. De esta manera, no solo la lectura es muy fluida, sino que el resultado no subestima la inteligencia del lector y confía en que este será capaz de unir los puntos para inferir por sí mismo el significado de las cosas. Esta estrategia es bastante usual tanto en la traducción como en la propia escritura de literatura fantástica, y su empleo aquí sugiere que el traductor tiene, por lo menos, un bagaje sobre el modo de trabajar esta clase de obras.

Con todo, sí que a título personal hubiéramos apreciado otro tipo de notas al pie, más enfocadas en ampliar el contexto cultural de ciertos elementos de la historia que en aclarar el significado de palabras concretas. Otra opción podría ser la de añadir un anexo al final de la novela dónde se comentaran esta clase de curiosidades, como se hizo, por ejemplo, en la nueva edición de Enamorándome de la serpiente #1 de Monogatari Novels. Su ausencia no dificulta la lectura ni la comprensión del texto, es verdad, pero se agradecería mucho por parte de los lectores inquietos que quieran profundizar en los aspectos culturales de la obra.

También debemos decir que, a pesar de este enfoque más extranjerizante, no se han mantenido los honoríficos, como viene siendo la tónica habitual de la editorial. Aunque, en nuestra opinión, sería preferible mantener varios de ellos al menos en aquellas novelas que versan sobre sectas de cultivadores, en esta no nos ha hecho tanto ruido como en otras obras. Quizás porque, si bien los cultivadores son una parte muy presente del mundo que se nos muestra en la novela, el contexto de este primer tomo es más militar, y el término “hermano” no desentona tanto en esta clase de ambientes. Tampoco nos resulta complicado imaginar al pícaro Gu Mang llamando “hermanito” a su shidi. No sabemos, eso sí, si esta decisión podría pasar factura más adelante. Del mismo modo, tenemos que comentar que sí que nos encontramos con un A-Lian dirigido al personaje de Murong Lian. Desconocemos si es algo que escapó a las revisiones o si, en esta ocasión, se mantendrán los afijos de carácter afectivo utilizados en la novela.

También debemos señalar que aquí se tradujo el honorífico -jun como “señor”, a pesar de que en las obras de MXTX sí que se mantuvo. Más allá de las preferencias personales, creemos que sería bueno que la editorial estandarizara los términos para que hubiera una cierta coherencia en la nomenclatura empleada entre obras que pertenecen al mismo género.

Así pues, en general, se trata de una traducción que no teme desconcertar al lector y que gusta de confiar en este y en que será capaz de seguir el texto. Se nota tanto en el modo en que entrega la información como en sus elecciones de vocabulario. También resulta muy ingenioso a la hora de traducir canciones y proverbios, los cuales suele rimar con bastante encanto e ingenio. Aquí, aunque no concordemos con absolutamente todas sus decisiones, nos ha gustado mucho y nos ha parecido muy disfrutable.

Eso sí, nos vemos en la obligación de señalar también que, aunque la traducción está muy pulida a nivel de estilo, hay ciertos aspectos más técnicos que podrían ser mejorables y que indican que, quizás, la revisión pudo ser más rigurosa. Hay un exceso de letra cursiva con el fin de hacer énfasis en ciertas palabras, por ejemplo, que si bien a nosotras no nos parece algo muy relevante, no es un uso normativo de la cursiva en español. También nos hemos encontrado con algunos latinoamericanismos que a título personal no nos parecen ningún problema, pero que es verdad que no son coherentes con el dialecto peninsular empleado en el resto de la traducción.

Más graves son algunos gazapos que hemos podido ver allí y allá y el uso del término incorrecto y calco del inglés “joven maestro” en una página que obviamente se coló en la corrección (pues no vuelve a utilizarse donde se prefiere el término “señorito” y similares).

Nada de esto es algo terrible, eso que vaya por delante. La traducción sigue siendo en general muy hermosa. Pero precisamente por lo mismo, nos hubiera gustado un poco más de cuidado en estos otros aspectos.

Una sola novela, muchas versiones:

Un aspecto interesante sobre los títulos danmei que se están haciendo tan conocidos ahora mismo en occidente, y que quizás no se comenta tanto, es la profusión de diferentes versiones que puede haber de una misma obra. Cuando se habla de versiones distintas lo primero que se tiende a pensar es en la existencia de versiones con y sin censura; la realidad va más allá y está profundamente ligada al contexto de producción de estas novelas.

En primer lugar está la primera versión publicada en la web, que es la que se lee de entrada y suele contener censura, sobre todo si hay escenas explícitas (aunque no únicamente en este caso). De ahí pasamos a la versión manuscrito completa, que consta del texto de la web junto al contenido censurado. Esta última suele ser (que no siempre) la versión que se publica en Taiwán únicamente en físico, no digital.

¿La cosa se queda ahí? Ya quisiéramos. Resulta que se puede dar el caso de que se edite la versión web simplificada, por ejemplo porque se cambien las políticas de la plataforma y eso obligue a las autoras a recortar partes para adecuarse a las nuevas normas. Según tenemos entendido, en JJWXC, una de las plataformas web más famosas de publicación de novelas, no se puede editar un texto y dejar menos palabras de las que había, por lo que hay que reemplazar el texto censurado por texto nuevo. También ocurre que estos cambios de políticas se realicen después de que una novela se haya publicado en físico en Taiwán, por lo que, cuando un país licencia la novela, a veces la autora manda una versión mixta de la taiwanesa (sin censura) más el nuevo contenido de la versión web. Aparte, se dan casos en los que las autoras simplemente editan los manuscritos cuando una editorial compra la licencia a fin de pulir el texto y ese nuevo texto editado es el que les llega a las editoriales extranjeras.

Un ejemplo conocido es el de Guardian de la autora Priest, anunciado recientemente por Norma Editorial como uno de sus próximos danmeis bajo el título Guardián de almas. Cuando la editorial estadounidense Seven Seas publicó la edición en inglés de esta novela, los fans se encontraron con que esta difería mucho de la obra que habían conocido a través de las traducciones no oficiales hechas por fans anteriormente, y esto fue porque la propia autora realizó una edición de la obra, que fue la que se entregó a Seven Seas.

Nos gustaría añadir aquí un HILO que le traductore Gray Hands ha compartido en su cuenta de Twitter (@GrayhandsTrad) donde añade información de forma muy clara y sencilla acerca de todas estas cuestiones. ¡Recomendamos su lectura!

Teniendo en cuenta todo esto, ¿os imagináis la cantidad de versiones que pueden existir de una sola novela? Para volverse loca, ¿eh? Pues así estábamos nosotras, tirándonos de los pelos mientras intentábamos averiguar qué versión de La mancha que nos queda había comprado Norma. Ya que, al compararla con la edición de Seven Seas notamos que en la nuestra se añadían diálogos, se eliminaban otros de personajes sin nombre y había descripciones que se ampliaban con el propósito de añadir más detalles y embellecer el lenguaje. Como no se trataba de algo puntual, decidimos compararla también con la versión taiwanesa; vimos que se acercaba más a la española, aunque no era exactamente igual, por lo que tampoco es esa.

En resumen: la versión española tiene pequeñas adiciones y sustracciones de texto que no coinciden con la versión inglesa, y que aunque se acercan más a la actual versión en chino, tampoco son las mismas. Estas variaciones son, además, de poca relevancia argumental, tanto los añadidos como las sustracciones, y parecen corresponder más bien a un pulido estético, una posedición si se quiere.

Fue por esto que llegamos a la conclusión de que, en este caso, podría haber sucedido que la autora editara el texto de nuevo cuando Norma compró la licencia y este nuevo texto sea el que se haya usado para la traducción. Otra teoría que hemos visto en redes es la de la usuaria @Yunzzelf, que comenta en su cuenta de Twitter que podría tratarse de la versión web actual que el fandom leyó en su día a través de fantraducciones, os dejamos AQUÍ el hilo donde lo explica. Por nuestra parte hemos contactado a la editorial para tratar de confirmar de qué versión se trata, cuando obtengamos respuesta actualizaremos esta información, a ver si pronto podemos dejar de jugar a los detectives.

Eso sí, podemos aseguraros que esta edición no contiene censura, ya que las escenas con contenido sexual son muy similares a las de la edición de Seven Seas.

Contexto actual del danmei:

En un mundo ideal, nuestra reseña/análisis del primer tomo de La Mancha que nos queda terminaría aquí. Os diríamos que es una obra que empieza de una forma más que prometedora, con una historia que desborda sensibilidad, personajes muy bien perfilados y la presentación de un conflicto que se adivina más que interesante. Todo ello acompañado de una traducción que, si bien tiene un margen de mejora, es muy grata de leer. Sin embargo, La mancha que nos queda ha llegado envuelta en polémica, no por la obra en sí, sino por el trato que han recibido las otras dos novelas de la autora publicadas en nuestro país; algo que no nos sentimos capaces de ignorar.

Hablar de las publicaciones danmei de Norma es un tema, cuando menos, espinoso que despierta reacciones muy viscerales en el fandom y, aunque a veces haya respuestas en extremo desmedidas, es innegable que un gran número de críticas son más que legítimas. Ya con las tres primeras novelas publicadas, las de Mo Xiang Tong Xiu, había problemas, pero estos se han hecho aún más acusados con la obra de Meatbun.

Con El Husky y su gato blanco Shizun los problemas comienzan con el propio título, donde el apelativo shizun (maestro) aparece usado como un nombre propio cuando se trata de un cargo ostentado por el personaje de Chu Wanning, error que se repite en el interior de la novela.

En nuestra opinión, no es una mala decisión de traducción mantener términos como este en una transcripción fonética del original, sobre todo cuando hablamos de novelas xianxia o wuxia sobre sectas de cultivadores y/o artistas marciales que tienen una terminología específica. Son obras con una fuerte carga cultural que se arraiga en la tradición literaria y el folklore chinos, por lo que consideramos que un abordaje de corte más extranjerizante resulta bastante oportuno. Por poner un ejemplo del mundo del manga, es lo que hizo Tomodomo en su edición de Pájaro que trina no vuela al mantener gran parte de la terminología yakuza empleada en la obra con excelentes resultados. No obstante, esto tiene que ir acompañado de un entendimiento y buen manejo de los términos que deciden mantenerse como extranjerismos y la comprensión sobre el uso que tienen. No es adecuado ni correcto utilizar un apelativo para designar un cargo y llamar con respeto a quien lo ostenta como si fuera un nombre propio o mote. En nuestro caso preferimos que estos términos se mantengan, al menos en las novelas que versan sobre cultivadores y sectas de artes marciales, pero viendo el uso que se le dio, casi hubiéramos preferido el castizo “maestro” que, al menos, no da pie a confusiones.

Este no es ni mucho menos el único error de sentido presente en la traducción de El Husky y su gato blanco Shizun, a los que se suman serios problemas en el manejo del tono o las elecciones de vocabulario (¿por qué hablaríamos de “pitbulls”, por citar un ejemplo de las primeras páginas, cuando el texto original no menciona ninguna raza concreta y resulta tan anacrónico en una obra ambientada en un trasunto fantástico de la Antigua China?). Todo esto aderezado con una narración en castellano de lo más descuidada, cosa que afecta de forma negativa a la experiencia de lectura y no le hace justicia a la autora.

Con respecto a Compendio de Expedientes, la calidad de la narración en castellano es muchísimo mejor; incluso puede notarse la calidad de la prosa que posee el original. Aun así, está lejos de verse libre de problemas y decisiones de traducción bastante cuestionables, como las que ha recogido la usuaria de twitter @Yunzzelf en un extenso y detallado hilo dedicado al análisis de la edición española y la comparativa con otras ediciones. De todo ello, quisiéramos destacar las dos cosas que consideramos, quizás, más problemáticas. La primera es algo que bien puede deberse al asunto de las diferentes versiones que puede haber de cada obra, pero que hasta ahora no ha sido aclarado por la editorial, y es la falta de párrafos bastante sustanciales de la novela. La segunda es la decisión de sustituir los términos femeninos con que se refiere la novela a uno de los protagonistas por términos masculinos. Entendiendo que existe un debate en el seno de la comunidad queer occidental sobre el uso de términos femeninos por parte de hombres, no creemos que corresponda al traductor de una novela cambiar estos usos cuando están así empleados en el original, menos cuando es una novela escrita en el seno de otra cultura con sus propios códigos lingüísticos al respecto.

Con estos antecedentes, La mancha que nos queda supone una enorme mejoría y salto de calidad. Ya desde las primeras páginas se nota que estamos ante un texto trabajado con esmero y que rescata la belleza de la prosa original. Si bien siempre hay un margen de mejora, este salto cualitativo es esperanzador y desde aquí esperamos que represente una tendencia en ascenso y no un caso aislado. El danmei es un fenómeno que ha llegado para quedarse y que ofrece una gran variedad de historias de diversos géneros, puerta de entrada a una literatura que, hasta hace poco, resultaba desconocida para el gran público y estaba dolorosamente ausente de nuestras librerías. Es justo, por tanto, que los títulos se traten con el mimo que merecen. De momento, es de celebrar que este primer tomo de La mancha que nos queda tenga una traducción a la altura de una historia que, aquí, nos ha robado el corazón.

Redacción: Ariadna y Marina

Comentarios

Publicar un comentario

Nos encanta leer comentarios de fans del shôjo, pero avisamos: todo aquel comentario irrespetuoso será eliminado de la entrada. Por lo demás, muchas gracias por dedicar un momento a decirnos qué te ha parecido la entrada que has leído, lo apreciamos sinceramente ^^